La façade romane, datée du milieu du XIIe siècle, de l’ancienne église prieurale du bourg de la commune de Les Salles-Lavauguyon, située sur la Route Richard Cœur de Lion, au Nord-Est de la Région Nouvelle-Aquitaine, a cette particularité d'être ornée en son centre par une sculpture représentant le Christ en gloire !

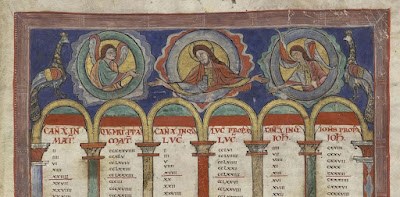

Le style de cette sculpture romane est à rapprocher de la symbolique utilisée par les enlumineurs et copistes qui ont réalisé le manuscript du Sacramentaire de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, qui date des environs de l'an 1100, et à été réalisé à la jonction des XIe et XIIe siècles.

La sculpture de la façade de l'église romane du bourg des Salles-Lavauguyon, représente le Christ avec la main droite levée marquant ainsi le signe de la bénédiction !

Les trois premiers doigts de sa main, pouce, index et majeur, sont ouverts et symbolisent la Trinité. Les deux autres doigts, l'annulaire et l'auriculaire, sont repliés et unis symbolisant la double nature du Christ. Cette interprétation est confirmé par les deux cercles intersectés qui ont été sculptés à l'arrière de la représentation du Christ en gloire. Comme ont peut également le voir sur l'enluminure du Sacramentaire de Saint-Étienne.

La particularité de cette sculpture vient du fait que cette représentation du personnage du Christ, contrairement à celles que l'on retrouve dans de nombreux manuscrits de l'époque romane, ne tient pas dans la main gauche une Bible.

Le Christ en gloire de la façade de l'église romane du bourg des Salles-Lavauguyon tient dans sa main gauche une petite assiette, ou une patène, ou un petit plat, appelé diskos dans les églises d'Orient, sur laquelle repose un petit pain, lui-même marqué d'une croix, symbolisant la célébration de la Sainte Cène (Évangile selon Matthieu 26 : 23 et Évangile selon Marc 14 : 20).

Les fresques

romanes, du XIIe siècle, peintes sur les murs de l'intérieur du sanctuaire des Salles-Lavauguyon, représeneant plusieurs passages des écritures. Elles ont été largement inspirées par la Bible romane de Saint-Yrieix, qui dat de la fin du XIe siècle et est conservée en la bibliothèque municipale de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche, située au sud du département de la Haute-Vienne.

Certaines représentations, identifiées parmi les fresques peintes sur les murs de l’ancienne église prieurale du bourg des Salles-Lavauguyon sont inspirées des récits de l'Ancien Testament, comme par exemple l'exceptionnelle Création d’Adam et Ève, dans laquelle le Christ et l’Esprit Saint sont associés à l'oeuvre du Dieu Créateur, ou la Tentation d'Adam et Ève, dans la quelle est représenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal.

Ces mêmes

fresques, datées du milieu du XIIe siècle, ont aussi pour thème plusieurs scènes du Nouveau Testament, comme par exemple : l’Annonciation, la Nativité, l’Annonce aux bergers, l’Adoration

des Mages et le Massacre des Innocents.

Les martyrs de plusieurs saints et saintes, omniprésents dans l'iconographie et dans les liturgies des Églises catholiques et Églises orthodoxes, particulièrement au Moyen-âge, sont représentés sur ces fresques romanes.

Seul la représentation du Martyr de Saint-Étienne est en relation avec les écritures, puisqu'elle correspond à description qu'en donne Luc l'évangéliste dans le cinquième livre du Nouveau Testament : Les Actes des Apôtres (Actes 7 : 57-60) !

La

Crucifixion de Jésus n’a pas été directement évoquées dans le programme

iconographique. Seule une grande Croix de consécration romane, qui s'inscrit dans un médaillon circulaire entouré de figurations de perles sur son pourtour, peinte sur l'appui inférieur d'une des fenêtres du choeur de l'édifice, nous rappelle la relation avec la Crucifixion.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que le vendredi 7

avril de l’an 30 (ou bien le 27 avril 31, ou le 3 avril de l'an 33, selon certaines sources), Jésus fut condamné à mort par le Préfet Romain Ponce Pilate (Pontius Pilatus en latin), c'est à dire à subir le supplice de la croix.

Cette sentence consistait à attacher le condamné sur une croix de grande taille et de lui clouer les mains et les pieds sur le bois avant que cette croix ne soit dressée, ce qui entrainait la mort par étouffement à plus ou moins longue échéance.

Cette sentence consistait à attacher le condamné sur une croix de grande taille et de lui clouer les mains et les pieds sur le bois avant que cette croix ne soit dressée, ce qui entrainait la mort par étouffement à plus ou moins longue échéance.

La condamnation à mort de Jésus, fut clairement demandée par les autorités juives de son époque, et ordonnée par le préfet romain Ponce Pilate (Pontius Pilatus), représentant l’autorité romaine impériale,

qui occupaient militairement, à cette époque là, la ville de Jérusalem et la province de Judée.

Pourquoi ?

Tout simplement, parce

que les uns et les autres considéraient que Jésus était un fauteur de troubles, qui menaçait le pouvoir des autorités et des personnages importants de son époque !

L'exécution de Jésus fut, pour les autorités juives de son époque, dictée par des raisons essentiellement religieuses et pour les autorités romaines par des raisons politiques.

L'exécution de Jésus fut, pour les autorités juives de son époque, dictée par des raisons essentiellement religieuses et pour les autorités romaines par des raisons politiques.

Pendant l’exécution de la sentence, ses partisans, ses disciples, sa famille et ceux et celles qui avait suivi Jésus depuis la Galilée étaient désespérés (Évangile selon Luc 23 : 48-49).

Mais au même moment certains spectateurs du son supplice n'hésitaient pas à l'insulter. Les passants l'injuriaient. Les principaux sacrificateurs du Temple, avec les scribes et les anciens d'Israël, se moquaient de lui. Les brigands crucifié avec Jésus l'insultait aussi. Les magistrats se moquaient de lui et les soldats présent se moquaient aussi de lui (Évangile selon Matthieu 27 : 39-44 ; Évangile selon Marc 15 : 29 - 32 ; Évangile selon Luc 23 : 35-39)

La fête chrétienne de Pâques incite toutefois à considérer de manière différente l’un des personnages, presque oublié, de la Passion de Jésus : l’officier romain commandant les soldats qui assuraient le maintien de l'ordre pendant la Crucifixion de Jésus (Évangile selon Matthieu 27 : 54).

Ce centurion romain, qui commandait le détachement d'une centaine de légionnaires romains chargés du maintien de l’ordre, se devait, de par l'autorité qu'il exerçait sur ses hommes et de par sa représentation de la force militaire de l'Empire Romain, de garder une certaine retenue, destinée aussi à impressionner le peuple présent au moment du supplice et que certains considéraient comme un spectacle !

Selon le témoignage des écritures, Jésus fut crucifié vers le milieu de la matinée.

Ce jour là, de midi jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le

Pays d’Israël : la Judée (ou Judaea en latin, Yehudah en hébreu), la Samarie (Shomrôn), la Galilée (Ha-galîl) et sur les contrées

avoisinantes, certains .

Enfin, vers

trois heures de l'après-midi, Jésus

s’écria d'une voix forte : « Père,

je remets mon esprit entre tes mains ! » (Évangile selon Luc 23 : 46).

Après avoir dit ces paroles Jésus expira et rendit l'âme (Évangile selon Matthieu 27 : 50 ; Évangile selon Marc 15 : 37 ; Évangile selon Luc 23 : 46 ; Évangile selon Jean 19 : 30).

Voyant ce qui était arrivé, le Centurion romain, qui se tenait là devant Jésus, dit : « Certainement, cet homme était juste ! » (Évangile selon Luc 23 : 47).

Selon le témoignage de l'évangéliste Matthieu, le Centurion romain, et ceux qui était avec lui pour garder Jésus, dirent : « Assurément, cet homme était fils de Dieux ! » (Évangile selon Luc 23 : 47).

Un grand nombre de ceux qui en foule avaient assisté à ce spectacle repartirent

en se frappant la poitrine en signe de deuil (Évangile selon Luc 23 : 48).

Dans cette

histoire, les magistrats, les spécialistes de la loi, les chefs des prêtres, les anciens d'Israël, les soldats et les deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus, se moquèrent du condamné ou l'insultèrent.

Cependant, un seul homme parmi les représentants des autorités reconnu publiquement l'innocence de Jésus : l’officier romain des saintes écritures !

Rappelons que l'Évangile selon Luc 23 : 47 précise que l'officier Romain a prononcé ses mots en public : « Le Centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit : Certainement, cet homme était juste ! ».

Cependant, un seul homme parmi les représentants des autorités reconnu publiquement l'innocence de Jésus : l’officier romain des saintes écritures !

Rappelons que l'Évangile selon Luc 23 : 47 précise que l'officier Romain a prononcé ses mots en public : « Le Centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit : Certainement, cet homme était juste ! ».

C'est pourquoi nous pourrions aujourd'hui nous demander :

« Quel officier romain habite aujourd'hui au fond de nous ? »

« Quel officier romain habite aujourd'hui au fond de nous ? »

Serions-nous, nous aussi, capable de reconnaître l’innocence d’un juste ?

Serions-nous tout autant capable d’exprimer notre conviction, même à posteriori, en ce qui concerne l’innocence d’un

homme, alors que les autorités spirituelles et temporelles l’ont condamné, sans trop d'hésitation, à

la punition suprême ?

Dans ce monde de

haine, de reproche, de peur, de méfiance, de xénophobie où nous vivons, en ce début de 21ème siècle, il n’est

pas plus facile de se poser cette question que cela ne l’était pour l’officier

romain il y a près de 2000 ans, et pourtant, certains et certaines d’entre nous

ont le courage de se la poser.

Il reste à souhaiter à tous ceux et toutes celles, épris de

justice de part notre Monde, à la fois vaste et petit, d’avoir en eux une parcelle de la conscience de l’officier

romain du premier siècle !

Deo volente - Inshallah - im yirtzeh Hashem - Immertsashem - si Dieu le veut !

Orientation bibliographique :

« Bible de Saint-Yrieix » ; par Alain PETIT ; Publication : Centre de la Culture du Limousin Médiéval ; Édition : 2013 ;

« Sacramentaire de la cathédrale de Limoges » ; par Alain PETIT ; Publication : Centre de la Culture du Limousin Médiéval ; Édition : 2013 ;

« Notice Monuments historiques ; Référence : PM87000449 ; Peintures murales, croix de consécration » ; Publication : Ministère de la Culture, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; Édition : 1991 et modification 2018 ;

« Notice Monuments historiques ; Référence : PA00100498 ; Eglise Saint-Eutrope » ; Publication : Ministère de la Culture, Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; Édition : 1992 et modification 2024 ;

« La Sainte Bible » ; traduite par Louis Segond ; Publication : Alliance Biblique Universelle ; Édition : 1956 ;